1998年滋賀県愛東町(現東近江市)で始まった取り組みです。琵琶湖の環境悪化に対して、合成洗剤の代わりにせっけんを使おうという運動が高まりました(せっけん運動)。この「せっけん運動」に連動して廃食油から石けんをつくる運動が高まりますが、 「びわこ条例」(琵琶湖の富栄養化を防止する条例)の制定により、洗剤メーカーも「無リン合成洗剤」の販売を始めます。その結果、一時は7割を超えた石けんの使用率が急速に低下、つくった石けんが余ってしまう事態となりました。 廃食油の別の用途を探る中で、バイオディーゼル燃料の先進地ドイツの取り組みが注目されました。それは、菜の花を遊休農地などに植え付け、観光や油などに利用し、その後廃油をバイオディーゼル燃料(BDF)に再利用するというもの。廃食油のリサイクル活動を、この循環型社会を目指した取り組みに発展させてきたものが、「菜の花プロジェクト」です。その理念は全国に広がり、多くの団体(現在124団体)が参加し、展開しています。「菜の花プロジェクトin甘楽」もその一員です。

このプロジェクトの特徴は、中央の組織から各地の会に指示を出して運動することではない、 「地域主導、住民イニシアティブ」の取り組みということです。菜の花プロジェクトの理念に賛同した団体などが、 その地域ごとの実情に応じた形での取り組みを、行政とのパートナーシップを取りながら行っており、 年に1回「全国菜の花サミット」において全国での取り組みの経験交流をおこなっています。遊休地対策というよりもBDFづくりを通しての 環境保護という面に主眼が置かれている印象も受けます。

遊休農地に菜の花を植え、ナタネを収穫し、搾油してナタネ油に。 そのナタネ油は料理や学校給食に使い、搾油時に出た油かすは肥料や飼料として使う。廃食油は回収し、石けんや軽油代替燃料にリサイクルする。そして大気中に排出されたCO2は菜の花を栽培することで吸収される。その狙いは、エネルギーを地域内で循環させることです。 菜の花プロジェクトは、地域にある資源を利用してそれをエネルギーに変え、そのエネルギーを地域内で利用するという資源循環型の地域づくりをめざしています。 さらに、養蜂との連携、菜の花の観光利用など、地域内のより広く深い資源循環サイクルへの展望も開かれています。

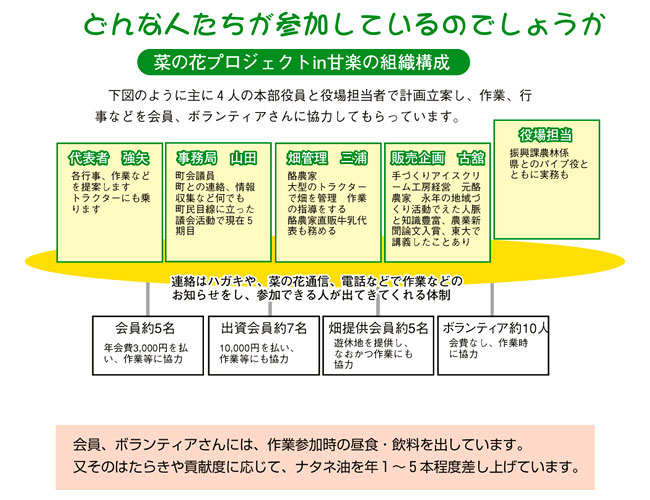

私たちは甘楽町においてこの取り組みを行い、農業、環境、地域のあらゆる分野の方々と手をたずさえ、 さらに明るく元気な甘楽町を実現することを目指し、「菜の花プロジェクトin甘楽」を設立しました。